SECTION TRADITIONS ET PHILOSOPHIES

Par Philippe Laurent, Extrait de Alchimie, de la matière à l’esprit – Diffusion Rosicrucienne – 2016.

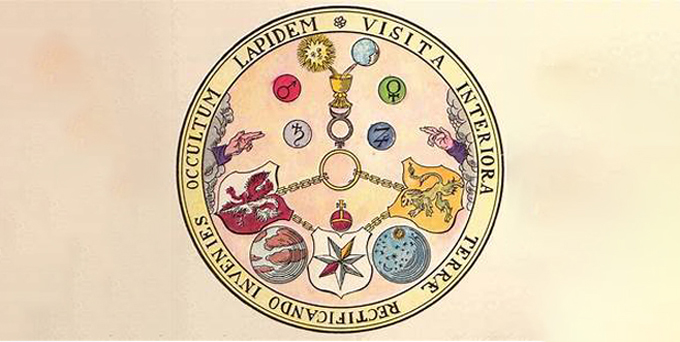

« L’alchimie est bien un langage de symboles. S’il est aussi difficile pour nous de comprendre les allégories utilisées par les anciens auteurs, c’est que notre époque a largement abandonné le langage symbolique au profit d’une description analytique de la réalité.

Comprendre la subtilité des symboles

L’homme de la rue au Moyen Âge était rarement alphabétisé et son univers de représentations était essentiellement constitué d’images. N’ayant que de vagues notions de théologie, c’est grâce aux figures de pierre et de verre qui figuraient aux murs des églises qu’il pouvait se familiariser avec les histoires de saints et de prophètes de l’Ancien et du Nouveau Testament. Privé de cette possibilité d’élaboration verbale que nous offre aujourd’hui toute la production écrite, il avait par compensation développé au plus haut point la capacité de comprendre, au-delà des images parfois naïves de son environnement, le message profond qu’elles véhiculent. En naviguant visuellement de statue en vitrail, de gravure en marque lapidaire, il établissait aussi de subtils liens de signification entre des éléments qui nous semblent aujourd’hui bien dissemblables. Il ne faisait ainsi aucun doute pour lui qu’un homme barbu tenant dans ses mains croisées une paire de clés ne pouvait être que saint Pierre, gardien vigilant tout à la fois de la doctrine chrétienne et des portes du paradis. Il lui importait peu par ailleurs que cette notion reposât sur la prophétie d’Isaïe qui promettait les clefs du Royaume des cieux à celui dont l’âme est suffisamment pure. Ce qui comptait pour lui, c’était la proximité de ce saint à travers un symbole à ce point familier qu’il en comprenait immédiatement à la fois l’utilité et l’enjeu.

D’un instrument absolument prosaïque, il remontait ainsi à des notions d’une tout autre profondeur : que faire pour mériter le paradis ? Qu’est-ce qu’être juste ? Que dois-je garder pour moi et que puis-je donner aux autres ? etc. Le symbole, figure familière et ordinaire en apparence, est ainsi doué d’une sorte de vie propre, construite en niveaux d’interprétation qui se renvoient les uns aux autres sans que l’on puisse jamais en définir le terme. C’est là toute sa richesse : un même signe pourra être interprété différemment selon les commentateurs, et l’on ne pourra jamais l’enfermer dans le cadre étroit d’une signification unique. Passer d’un mode d’interprétation à un autre, c’est aussi user d’une forme de réflexion tout à fait particulière : le raisonnement analogique (par opposition au raisonnement analytique).

Des images pour « faire penser… »

Procéder par analogies, c’est associer plusieurs représentations et les lier entre elles non par un lien de causalité, mais de ressemblance, ou plutôt de résonance. Quand l’on fait vibrer la corde d’une harpe, un autre instrument de même genre, placé à quelque distance, fera vibrer la même de ses cordes à l’exclusion des autres, comme si un lien subtil les unissait au-delà de l’espace qui les sépare. Raisonner par analogie, c’est ainsi faire vibrer plusieurs niveaux de réalité en usant pour cela d’un lien subtil qui échappe autant à nos sens qu’à notre compréhension mentale et discursive. Et c’est parce que c’est ainsi que fonctionne notre cerveau, notamment quand notre hémisphère gauche communique sans entraves avec sa contrepartie droite. « Cela me fait penser à… », dit-on dans le langage courant. Oui, cela « fait penser », en effet.

L’alchimie, comme tous les langages symboliques traditionnels, nous donne à penser, et de surcroît en profondeur plutôt qu’en surface. De fil en aiguille, c’est tout un univers de significations qui se déploie ainsi, en arborescence ou en réseau, plutôt qu’à l’horizontale, pourrait- on dire, comme c’est le cas de la pensée analytique. C’est en renonçant à la simplicité de cette dernière approche si coutumière, en acceptant la complexité, que l’on peut commencer à comprendre la pensée hermétique et les ouvrages de même nom. Sous la profusion des symboles, des images et des allégories, les auteurs classiques nous invitent à explorer les méandres de leur univers certes intérieur, mais en même temps basé sur une expérimentation bien concrète sur la matière.

Une transmutation de la matière et de l’esprit.

Pour aborder les traités classiques d’alchimie, il faut par conséquent renoncer à rechercher des « recettes », car les rares explications techniques qui y sont contenues sont à ce point intriquées à des considérations philosophiques, métaphysiques ou spirituelles qu’il est presque impossible d’en reconstituer la trame opératoire. En particulier, un procédé classique consiste pour ces auteurs à mélanger l’ordre des opérations. Non pas tant d’ailleurs pour égarer sciemment le lecteur, mais surtout parce qu’eux-mêmes ne s’intéressaient pas vraiment à la transcription d’un mode opératoire uniforme, linéaire. Ils consignaient plutôt dans leurs écrits les principes essentiels de l’Œuvre, ainsi que les impressions qu’ils retiraient de ses différentes étapes. La confrontation avec un feu violent fusionnant un métal ou calcinant un sel ne se traduit pas de la même façon dans le psychisme de l’opérateur qu’une lente distillation ou la macération d’une plante dans un solvant. Ainsi s’effectuait plus ou moins consciemment dans son esprit une transmutation tout aussi profonde que celle opérant dans la matière. C’est en comprenant cette vérité essentielle que l’on parvient à envisager l’alchimie comme une, et non pas tantôt comme une opération matérielle, tantôt comme une discipline purement spirituelle ou psychique.

Travailler la matière de façon alchimique, c’est également et en même temps travailler sur son degré de conscience spirituelle. […] »